シカ捕獲マニュアル

福井県猟友会が福井県農林水産部中山間農業・畜産課と監修・作成した有害鳥獣捕獲のためのマニュアルです。

「くくりわな」を用いたシカの捕獲方法

シカ被害の現状

- 福井県内のシカによる農作物被害は、平成29年度は490万円(10ha)となっています。

- また、シカとの接触による交通事故など、人身被害も発生しています。

- 山林では、シカにより草木が食べられ、土壌流出などの被害も発生しています。

シカにより食害された森林

くくりわなの種類と構造

くくりわなの特徴

- 小型、軽量で、持ち運びが容易

- 一度に複数台を設置できる(30台まで)

- 基本的には、誘引餌を使用しないため、餌の費用がかからない

- 価格は、1台あたり5,000~10,000円程度と、他の猟具と比べて安い

- シカの行動を予測して設置するため、捕獲には一定の技術が必要

- 錯誤捕獲が発生した場合、放獣が難しい

- 1台で1頭しか捕獲できない

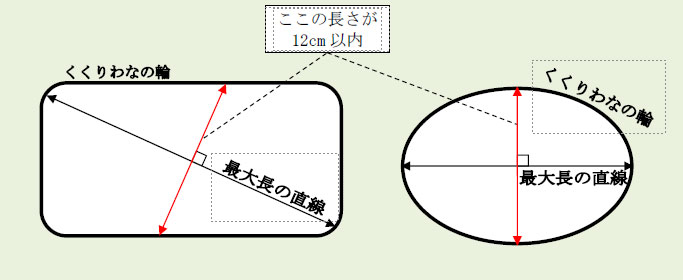

輪の直径が 12cm を超えるくくりわなは、狩猟捕獲への使用が禁止されています。

※輪の直径は、 「内径の最大長直線に角交わる長さ」 を計測します。

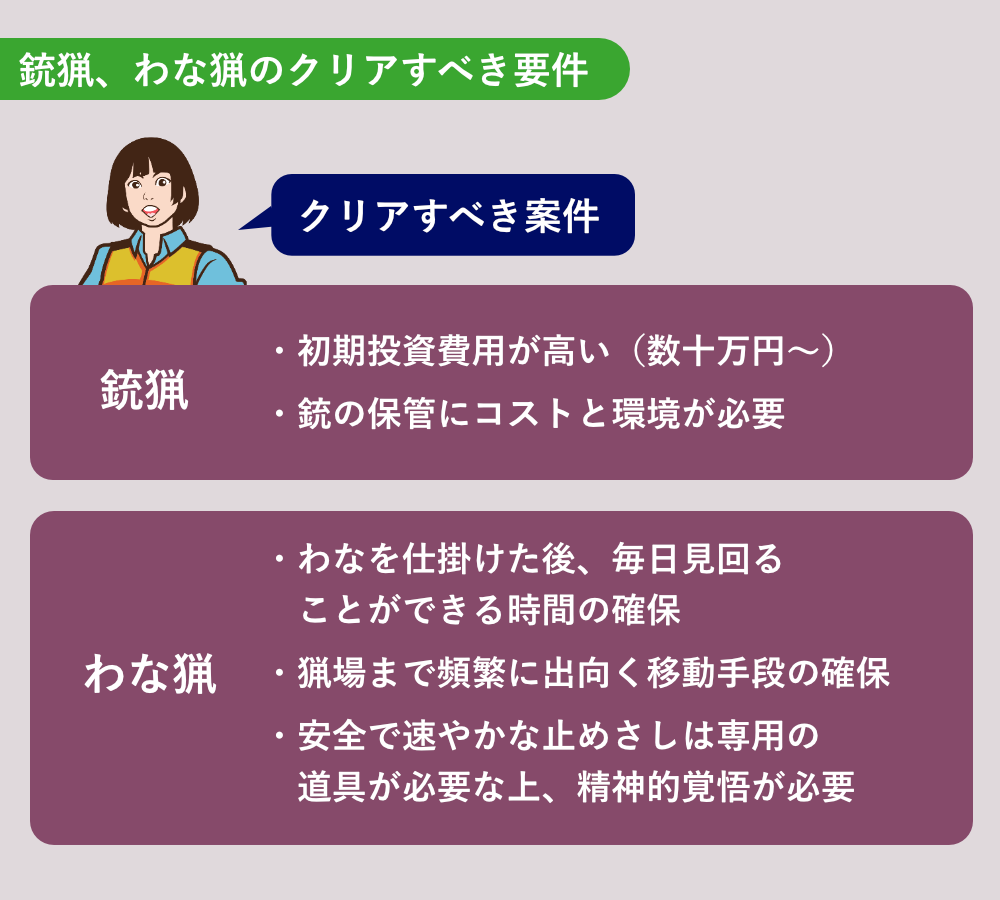

くくりわなの使用規則

くくりわなには、法令で定められた使用規則があります。わな猟免許の取得とともに、くくりわなにおける禁止事項にも十分注意しましょう。

規則に違反した場合は、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金などの罰則が適用されることがあります。

以下の場合は、シカおよびイノシシを対象とした狩猟※には使用できません。

- 輪の直径が12cm を超える

- ワイヤーの直径が4mm 未満

- 締め付け防止金具が付いていない

- よりもどしが付いていない

- 30 個を超えるくくりわなを1 人が同時に使用する

※福井県では、有害鳥獣捕獲においても以上の禁止猟法は使用させないこと と定めています。

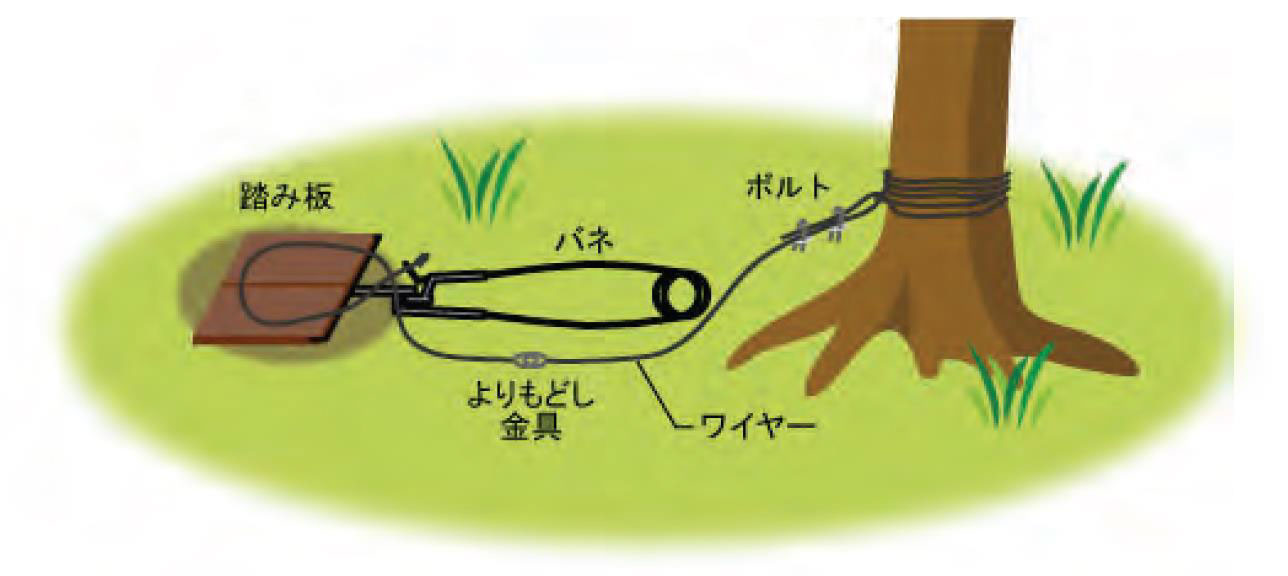

締め付け防止金具

よりもどし

図 使用できるくくりわなのイメージ

出典:「野生鳥獣被害防止マニュアル-イノシシ、シカ、サル、カラス(捕獲編)-」

(農林水産省、平成21 年)

くくりわなの種類

くくりわなは、「輪の締まり方」と「ばねの形状」によりいくつかのタイプに分けられます。

くくりわなの特徴や設置方法は、種類により異なります。くくりわなの種類にあった設置をしましょう。

【作動方法】

- 圧縮ばねの伸びる力で、輪を締める。

- 獣が板を踏み、輪が板から跳ね上がることで作動する。

【特徴】

- 深く掘らなくても設置できる

【作動方法】

- ねじりばねの伸びる力で、輪を締める。

- 獣が板を踏み、輪が板から外れることで作動する。

【特徴】

- 設置時に深く掘る必要がある

【作動方法】

- 圧縮ばねの伸びる力で、輪を締める。

-

獣が板を踏み、トリガーが外れて、

ばねが飛び上がることで作動する。

【特徴】

- 設置時に深く掘る必要がある

輪=ワイヤーの直径が12㎝を超えないよう設置しなければなりません。

※これを超えると法令違反となります。

捕獲手順

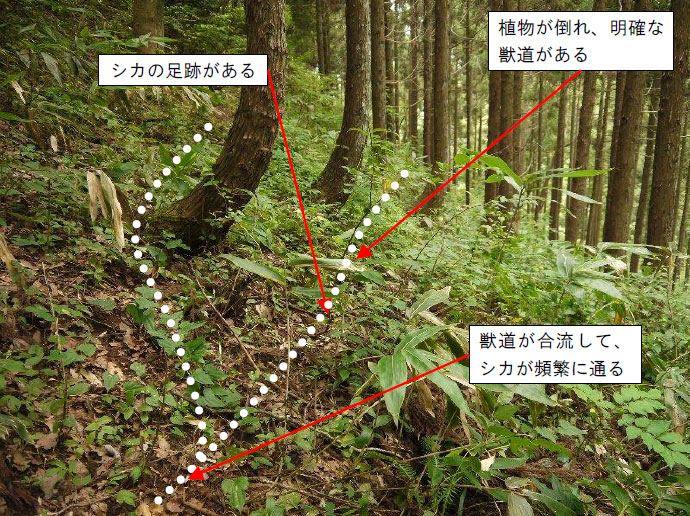

捕獲場所の選定

- シカが頻繁に利用している獣道

- 新鮮なシカの痕跡(フィールドサイン)がある

- 獣道が狭いなど、くくりわなを設置する位置が決めやすい場所

- 平坦な場所

- くくりわなを固定する木などがある場所

- くくりわなを埋める穴が掘りやすい場所

- 人があまり立ち入らない場所(事故防止)

- イノシシの掘り返しが多い場所

- 傾斜が急な場所

- 人が頻繁に利用する場所

- ①.剪定ばさみ

- ②.片手バチヅル

- ③.根ほり

- ④.作業手袋(頑丈なもの)など

くくりわな設置後に、シカに警戒されないよう、獣道は踏み荒らさない

設置方法と注意点

- ワイヤーを木の根や幹に固定する(根付け)

- 木の根や幹は、捕獲したシカが暴れても折れないものを選ぶ

くくりわなの幹への固定の例

くくりわなの木の根への固定の例

- くくりわなが隠れる深さの穴を掘る

- 掘り返した土は、離れた場所に捨てる

- くくりわなは、シカが足をつく位置に設置する

- 設置場所の周辺は、掘り出した土などで不用意に荒らさない

- 掘り出した表土は別にとっておき、くくりわなのカモフラージュに使用する

くくりわなの箱が隠れる深さまで穴を掘る

地面とくくりわなの踏板とが同じ高さになるように穴の深さを調整する

- 穴の深さは、踏み板の高さが地面の高さと同じになるようにする

- 獣道と並行になるよう設置する

- シカがくくりわなを踏んだときに力がかかるよう、確実に固定する

箱を穴にしっかり固定する

箱の上に踏み板を設置し、高さを地面と同じに調整する

- くくりわなの上に、乾いた少量の土をかける

- 落ち葉などで、穴を掘る前と同じ状態にする

- 倒木を超えた先に設置する場合は、1歩目ではなく、2歩目がくくりわなにかかるよう設置する

- 枝や石は、くくりわなの作動時に巻き込んで正常に作動しなくなるため、くくりわなの上部から取り除く

- シカは、踏んだ際に音の出る枯れ葉や枝などを避けるため、枝などでシカの踏む位置をくくりわな上に誘導する

土や落ち葉によりくくりわなを隠す

枝などでシカの踏む位置を誘導する

参考:農林水産省【maffchannel】

参考:大日本猟友会【maffchannel】

見回り

- 1日1回は、見回りをする

- くくりわなの設置場所へ近づくときは、斜面の上側から近づく

- くくりわな周辺のシカの痕跡を調べる

- 誤作動の場合は、その原因を調べる

- くくりわなやワイヤーが露出している場合は、土や落ち葉などで隠す

- くくりわなは、露出していないか

- ワイヤーは、木に固定されているか

- くくりわなは、シカに回避されていないか

獣の痕跡確認

光沢のある新しいシカの糞

- くくりわなの設置後、2週間以上が経っても捕獲されない

- シカに回避された痕跡がある

- シカを捕獲したため、設置場所周辺がひどく荒れた

安全管理

安全管理について

くくりわな設置前

- 長袖・長ズボン

- 作業用手袋・軍手

- 長靴

- ワイヤーの長さが、平坦な場所まであるか

- 銃による止め刺しの場合、バックストップを確保できるか

- 銃による止め刺しの場合、岩などで、跳弾する立地ではないか

- 銃による止め刺しの場合、住宅地から200m以上離れているか

くくりわな設置後

-

見回りは午前中に実施する

※獲物は、くくりわなにかかった後、時間が経つほどに暴れます。すると、わなが壊れたり、足が抜けるなどの危険が生じます

- くくりわなに近づく前に、双眼鏡などにより、遠くから観察します

- くくりわなには、斜面上部から近づきま

-

くくりわなのワイヤー径を確認します

※不用意にワイヤー径の範囲内に近づくと、獲物の反撃を受けます

-

獲物の足がどのようにくくりわなにかかっているかを観察する

※足のつま先だけにかかっている場合は、足が抜けて反撃を受けます

- くくりわなには、斜面上部から近づきます

-

一度獲物がかかったくくりわなは、ワイヤー等の部材を交換する

※ワイヤーの内部断裂が発生しており、強度が低下しています

止め刺し

- オスジカなど体格が大きく、接近することが危険な場合:銃

- 保定用補助具により、獣を保定できる場合:刃物、電気ショッカーなど

保定用補助具のワイヤーをシカの首や足、角にかけ、くくりわなを固定(根付け)した木と反対側の木に保定用補助具のロープを結ぶ。

- 銃:斜面の上側から頭を狙って撃つ

- 刃物:心臓や頸動脈などを狙って刺す

- 丸太や鉄棒:眉間や後頭部を叩き、獲物を失神させてから心臓や動脈を刃物で刺す

保定用補助具

刃物による止め刺し

また、地域によっては、焼却施設での焼却処理などもあります。

- 周辺に人家や農地がない場所を選定する

- 水源地などに考慮して埋設場所を選定する

- 風雨や獣の掘り返しにより、埋設した獣が露出しないよう、地中深くに埋設する

Q&A 「くくりわな」

くくりわなを設置してもシカが捕まらないのはなぜですか?

シカが来ていないか、来ていてもくくりわなを避けている可能性があります。シカが来ていない場合は設置場所を変更し、くくりわなを避けている場合は、くくりわなの位置や設置方法を確認しましょう。

シカ以外の動物がかかっていたらどうすればよいですか?

錯誤捕獲の場合は、安全を確保しつつ速やかに放獣してください。 ツキノワグマの場合は、市町の担当窓口へご連絡ください。

※錯誤捕獲が発生しないよう、法令に合致したくくりわなを使用してください。

一番よく捕獲できるくくりわなの種類を教えてください。

くくりわなを設置する場所の地形や地質などの地域性により、その状況は異なります。 くくりわなを設置する場所を事前に調べておき、その地域で実績をお持ちの猟師にアドバイスを受けながら最適なくくりわなを選択しましょう

くくりわなは繰り返し使っても大丈夫ですか?

一度獲物がかかったわなは、部品が壊れている可能性があります。壊れたまま、再度使用すると大変危険なため、必ず点検し、壊れた部品を交換しましょう。特に、ワイヤーは一度獲物がかかると断裂している可能性があるため、交換するようにしましょう。

くくりわなは、自分でつくることもできますか?

くくりわなを構成するワイヤー、ばね、よりもどしなどの部品は、ホームセンターなどで容易に入手ができるので、くくりわなそのものを自作することもできます。ただし、くくりわなを自作する場合は、ワイヤーの太さや、設置の際の輪の径など、法令に合致したものを使用しなければなりません

シカの生態

一日中活動し、開けた 草地 を好む。 「 なわばり 」は持たず 、行動範囲は広い。 イノシシほど決まった移動経路は持たない

2本の爪が特徴。

【特徴】

大きさ:体長 90~190cm

体重 25~130kg

食 性:草食性(季節に応じて植物を採食)

生 態:オスとメスで別々の群れをつくる。

交尾期は 9~11 月で、 5~7 月に通常 1 頭を出産する。

雪を避けた小規模な季節移動をする。

木の皮を食べたあと

植物を食べたあと

ぬた場

柵をくぐり抜けたあと

獣の痕跡(フィールドサイン)

2本の爪が平行に並ぶ。イノシシの ような副蹄はつかない。

俵型の糞がバラバラと広い範囲に落ちる。

2本の爪の後ろに副蹄がしっかり残るのが特徴。

粒状の糞がつながり、棒状になっている。

2本の爪が平行に並ぶ。シカの爪によく似ている。

シカの糞に似ているが、1 か所に 100粒以上がまとまっている。

◆注意事項とマナー

※有害鳥獣捕獲が可能な期間は市町により異なります。

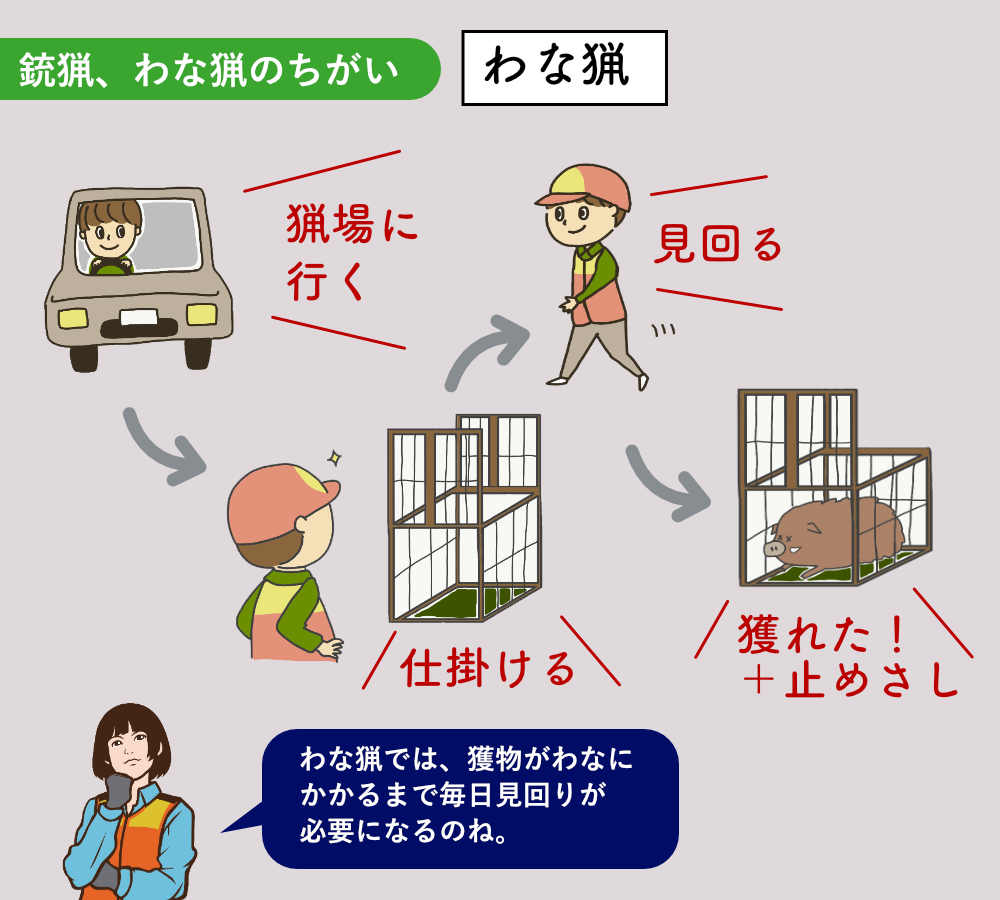

若手ハンターのリアルな狩猟生活

狩猟の魅力まるわかりフォーラムでは、若手ハンターの 皆さんがハンターを始めたきっかけや狩猟の魅力、思いを語ってくださいました。その一部を紹介します。

ハンターになったきっかけは?

誘われて。簡単にできるならやってみようと、

イベントでハンティングシミュレーターをやったりして軽い気持ちで始めました。

同世代の友人が鉄砲を始めて、

おもしろそうと感じた。

スノボなどアウトドアの延長の感覚で。

父親がハンターだった。

ジビエがとてもおいしかったので、

技術を受け継いで自分で獲物を捕れるように。

学生時代に自然と関わることの楽しさを感じ、

ライフワークにしたいと思った。刺激も求めている。

また減少する猟師の力になりたいと思った。

ハンターとしての生活の様子やエピソードは?

猟、釣り、畑をしてエコライフを楽しんでいる。

獲った獲物は人にあげたり、パーティーしたり、

友人にふるまうなど、趣味として楽しんでいる。

平日は仕事の前に1人で朝5時、6時に出かけて、

ワナを見回る生活をしている。

休日は仲間とチームで狩猟に出かける。

1人で山に入るのは怖いので、チームで猟に出る。

シカよりもイノシシ猟がおもしろい。

イノシシは賢いので、犬との駆け引きもおもしろい。

住宅街に住んでいる。解体を敷地内でするので、

近所の方に驚いて通報されないよう、

イノシシの猟をやっていることを話してある。

お風呂で獲物をさばいた時は、

そのあと自分でお風呂を徹底的に磨き上げる。

このことで妻とトラブルになったことはない。

狩猟の魅力とは?

猟の前夜から大興奮する。遠足の前日と同じ。

実際に引き金を引く瞬間が最も興奮する。

ただ獲物を一人で山から引き出すのが大変。

シカ、イノシシ猟では、先輩の猟師さんから

飲みながらいろいろとべんきょうさせてもらっている。

嬉しい出会いがある。

特に自分の育てている犬の活躍が楽しい。

失敗したことを呑みながらわいわいやるのも楽しい。

真摯に狩猟と向き合う仲間との信頼関係が貴重。

どうやったら獲れるかを考えること。

毎日のわなの見回りもおもしろいし、

食べることがなによりっ魅力だと思う。